【2025年最新】男性育休取得率がついに4割超え!会社で男性初の育休を取った私が感じる社会の変化

はじめに:2024年度,男性の育休取得率が大幅に上昇

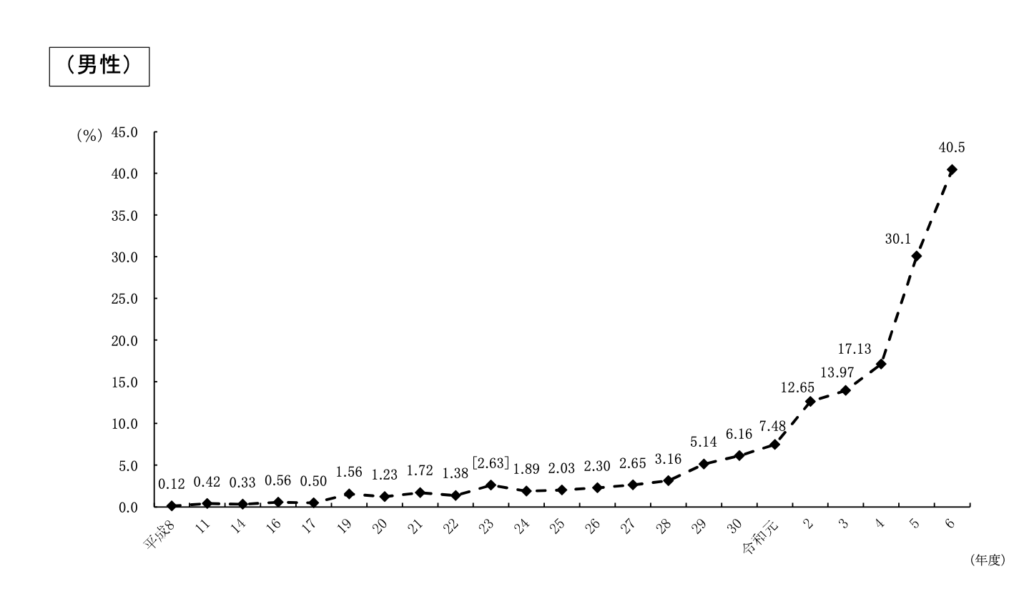

厚生労働省が2025年7月に発表したデータによると,2024年度の男性育休取得率は40.5%と,ついに過去最高を更新しました.

この数字,10年前からすると考えられないほどの大きな変化です.

というのも,私は2017年に会社で初めて育休を取った男性社員でした.当時は「男性が育休?」という空気が社内にも世間にもまだ残っていて,取得を申し出るのは正直かなり勇気がいりました.

それが今,ここまで当たり前になりつつあるとは,本当に感慨深いです.

取得率アップの理由は?

今回の育休取得率の急上昇(前年比+10.4ポイント)の背景には,いくつかの制度的な後押しがあります.

制度面の強化

- 2022年4月施行の法改正

→ 企業に対して,本人や配偶者の妊娠・出産の申し出時に,育休制度を説明し意向を確認することが義務化 - 2023年4月育休取得率の公表義務(現状従業員300人以上の企業が対象)

→ 特に大企業では取りやすい環境が整ってきています

社会の変化

- 「ワンオペ育児」への問題意識が広がり,育児は夫婦で分担するものという意識が定着しつつある

- コロナ禍を経て,在宅勤務や働き方改革が加速し,育児と仕事の両立を考えるきっかけが増えた

- SNSでの情報共有やロールモデルの登場により,育休が「恥ずかしくない」ものに

私の体験:2017年の空気はこうだった

当時,私は2016年に第1子が生まれました.転職して1年経過していなかったため育休取得ができず,転職後1年が経過した2017年から約1年半の育休を取得しました.

でも周囲の反応は…

「奥さんも育休中なのに,なぜ休まないといけないの?」

「そんな長い期間会社を空けて大丈夫なの?」

と,どこか“変わった選択”をした人のように扱われました.

育休を取った後も,復職後の評価や昇進がどうなるのか…と内心ヒヤヒヤしていたのを覚えています.

でも,今ではその会社でも育休を取る男性が,年に数人出てくるようになり,「あのときの一歩が,会社の空気を変えた」と実感しています.

中小企業に「取りにくさ」は残る

今回のデータで明らかになったのは,企業規模による差です.

| 企業規模(従業員数) | 男性育休取得率(2024年度) |

|---|---|

| 500人以上 | 53.8% |

| 100~499人 | 55.3% |

| 30~99人 | 35.8% |

| 5~29人 | 25.1%(前年度比マイナス) |

中小企業では,まだまだ人手や体制の問題から「制度はあるけど取りにくい」現状があります.

それでも,社会は確実に前に進んでいる

この10年で,男性の育休は「特別」から「選択肢のひとつ」へと変わりつつあります.

共働き家庭の増加に伴い,保育園にお迎えに行っても「パパが育児に関わる」ことがごく自然な風景になってきたと実感します.

とはいえ,出生数は減少傾向に

育児支援策が整ってきた一方で,2024年の出生数は過去最低を更新.制度があるからといって,すぐに子どもを持つ選択ができるわけではありません.

- 住まいや教育費などの将来不安

- 仕事と育児の両立への不安

- 共働き前提での家事育児負担の偏り

育児=夫婦で支えるものという意識の広がりが,これからの子育て世代を支える鍵になるのではないかと感じます.

まとめ:小さな一歩が社会を変える

育休制度を活用することは,個人にとっては大きな決断かもしれません.

でも,それが周囲の意識を変え,次の世代の当たり前になっていきます.

私自身がそうだったように,「最初のひとり」になるのは勇気がいります.

でも,その一歩が10年後の景色を変えていくかもしれません.

出生数をここから上昇傾向に変化させるのは困難ですが,

10年後には育休取得率の男女差もなくなるぐらいの社会になって欲しいです.

▼出典リンク(外部サイト)

厚生労働省:令和6年度雇用均等基本調査

日本経済新聞:男性育休取得率が初の4割超 24年度40.5%、中小は伸び悩み

日本経済新聞:2024年の出生数が初の70万人割れ 出生率最低1.15、揺らぐ経済基盤